04 апреля 2017 Простая атомная история

«Девять дней одного года» – первый фильм о физиках-ядерщиках

Эта картина, вышедшая в прокат в 1962 году, вывела на экран до тех пор закрытую тему. Ее герои и проблематика управляемой термоядерной реакции были волнующе новы и очень современны. Фильм показал своеобразную поэзию науки. Для режиссера Михаила Ромма «Девять дней одного года» стали вторым рождением.

В 1950-х он был признанным классиком, преподавал во ВГИКе, но как режиссер казался безнадежно устаревшим. После фильма «Убийство на улице Данте» (1956), раскритикованного студентами его мастерской (среди них были Тарковский, Шукшин, Митта), Михаил Ромм на пять лет ушел в «затвор» творческого молчания. То было время сложной внутренней работы, когда режиссер, по его собственному выражению, «соскребал шкуру наросших навыков». Сценарий молодого драматурга Даниила Храбровицкого о физиках-атомщиках стал для Ромма, стоящего на пороге своего шестидесятилетия, окном новых возможностей. Рабочее название будущего фильма звучало символично: «Я иду в неизвестное».

В процессе двухлетней работы над сценарием Ромм осваивал материал: прочитал множество книг, беседовал с выдающимися учеными – с официальным консультантом фильма нобелевским лауреатом Игорем Таммом, со Львом Ландау, Петром Капицей. Ученые устроили Ромму экзамен по ядерной физике, после чего сказали: «Ваш доклад, Михаил Ильич, ужасен, но вчера на конференции нашего института мы слушали еще более безграмотное выступление».

Режиссер продолжал изучать материал, общаясь с разными людьми – от академиков до лаборантов, от руководителей отрасли до сторожа НИИ. Научная молодежь показалась Ромму чрезвычайно похожей на вгиковскую. А фраза, брошенная одним молодым ученым: «Наука – это способ удовлетворять свое любопытство за счет государства», – стала ключом к характеру одного из героев. Споры о покорении галактики, услышанные в квартире физика в Дубне, вылились в диалог, прозвучавший в эпизоде свадьбы. Мотив «обманного открытия» также пришел в картину из реальности – случая с так называемыми «фальшивыми нейтронами». Ромму довелось стать свидетелем праздника ученых, еще не знавших печальной правды. «Было выпито три ведра шампанского, – вспоминал режиссер. – Один человек пытался встать на голову, но не удержался и упал. Торжество в институте было гораздо больше того, что я потом изобразил в фильме».

Цепь научных открытий стала сюжетным каркасом фильма. Первое из них, сделанное профессором Синцовым (Николай Плотников), стало прологом к «лучевой драме» – как впоследствии определяли жанр картины. Синцов получил смертельную дозу облучения, тогда как присутствовавший при открытии Гусев (Алексей Баталов) прошел по краю – его доза не была бы фатальной, однако вкупе с полученной ранее всерьез угрожала жизни. Тревожной сиреной и светящейся надписью «Опасно! Опасно!» начинался фильм, задавалась атмосфера тревоги. Она пронизывала сюжет вплоть до финала, когда во время опыта, увенчавшегося тем самым «обманным» открытием, Гусев получал теперь уже смертельную дозу. То, что ликующим ученым показалось потоком нейтронов, было лишь «эффектом», которому присвоили имя Гусева. По поводу чего он, уже лежа в больнице перед рискованной экспериментальной операцией по пересадке костного мозга, горько шутил: «Фамилия у меня подгуляла. Единицу интенсивности излучения придётся назвать "гусь"».

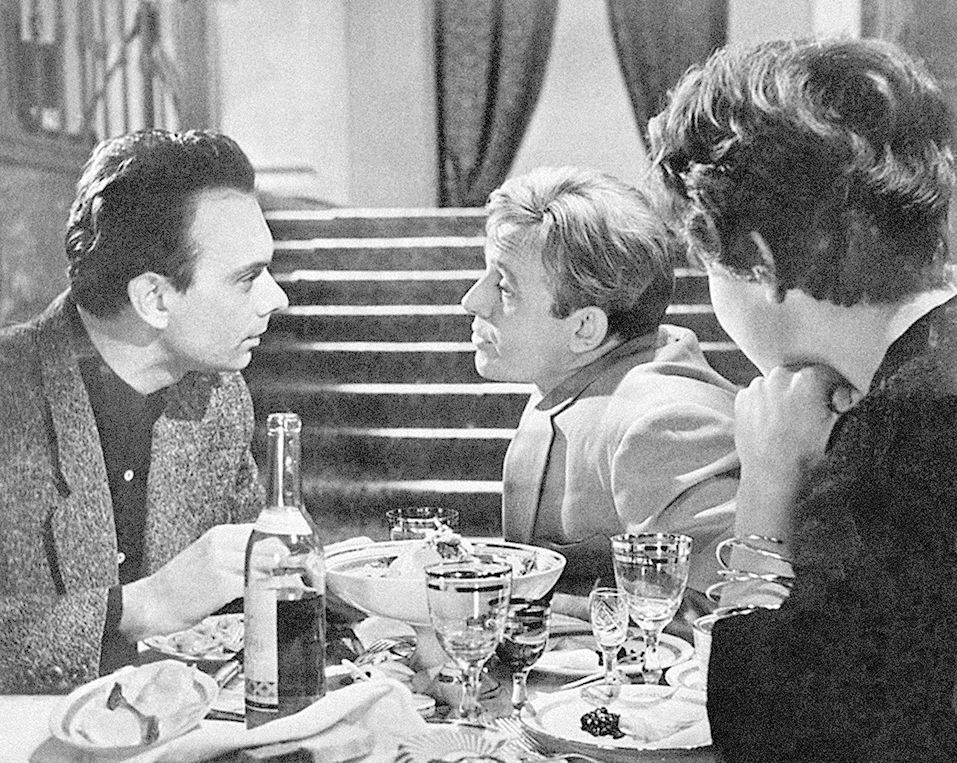

В пространство «лучевой драмы» авторы вписали необычный любовный треугольник: главный герой и его друг, столичный физик-теоретик Куликов (Иннокентий Смоктуновский), любят девушку Лёлю (Татьяна Лаврова), которая все же выходит за Гусева, чтобы скрасить последний год его жизни. Дружба от этого не рушится. Если кто и ревнует, то Лёля – к науке, которой так преданно служат ее муж и Куликов. Даже на свадьбе Гусева и Лёли, проходящей, конечно же, в Доме ученых, звон бокалов заглушается научными спорами. Эта большая, шумная и великолепно снятая сцена стала своеобразным коллективным портретом молодых ученых, на роли которых Ромм пригласил актеров новаторского театра «Современник», принесших с собой «легкое дыхание» той замечательной эпохи.

Спор – форма существования всех персонажей в фильме, в первую очередь –Гусева с Куликовым. Причем в их дискуссиях с ошеломляющей по тем временам новизной не было традиционного деления на правого и виноватого. Ромм определил это как «спор людей разного душевного склада». Поиск актеров на две главные роли был долгим и трудным и окончился снайперски точным выбором: уже знаменитый Алексей Баталов с его органическим правдолюбием и пока еще малоизвестный Иннокентий Смоктуновский с его нервной пластичностью составляли прекрасный, яркий дуэт.

Режиссер последовательно очищал фильм от бытовых деталей. Декорации – будь то ресторан, переговорный пункт московского телеграфа или квартира Гусева – в равной мере узнаваемы и символичны. Четкая геометричность, присущая интерьерам 1960-х, давала эффект холодноватой отстраненности и тревожности. Ромм намеренно убрал из картины музыку, оставив лишь естественные шумы. Куда важнее была «музыка» человеческой мысли, мелодии голосов в диалогах Баталова и Смоктуновского, в закадровых монологах Лавровой. И это тоже было поразительно ново.

Режиссер отверг эскизы костюмов, которым художница предала некий налет фантастичности, посоветовав ей «приглядеться к людям в обыкновенной забегаловке». Мысль нарядить героев во что-то условно-фантастическое на том основании, что они люди неординарные, отдавала той самой киноархаикой, с которой Ромм категорически распрощался.

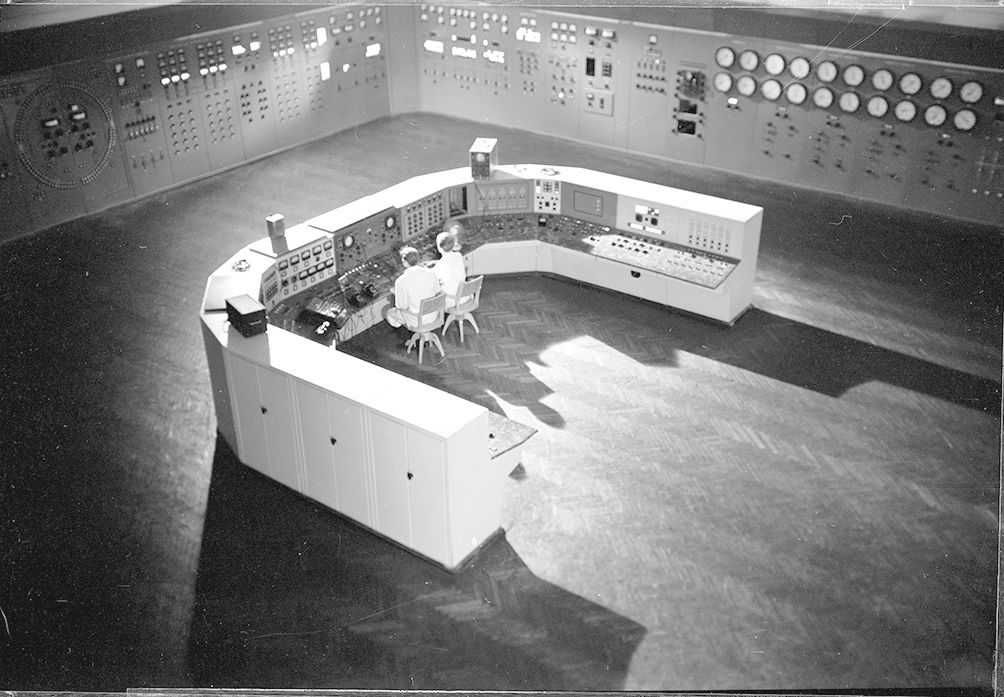

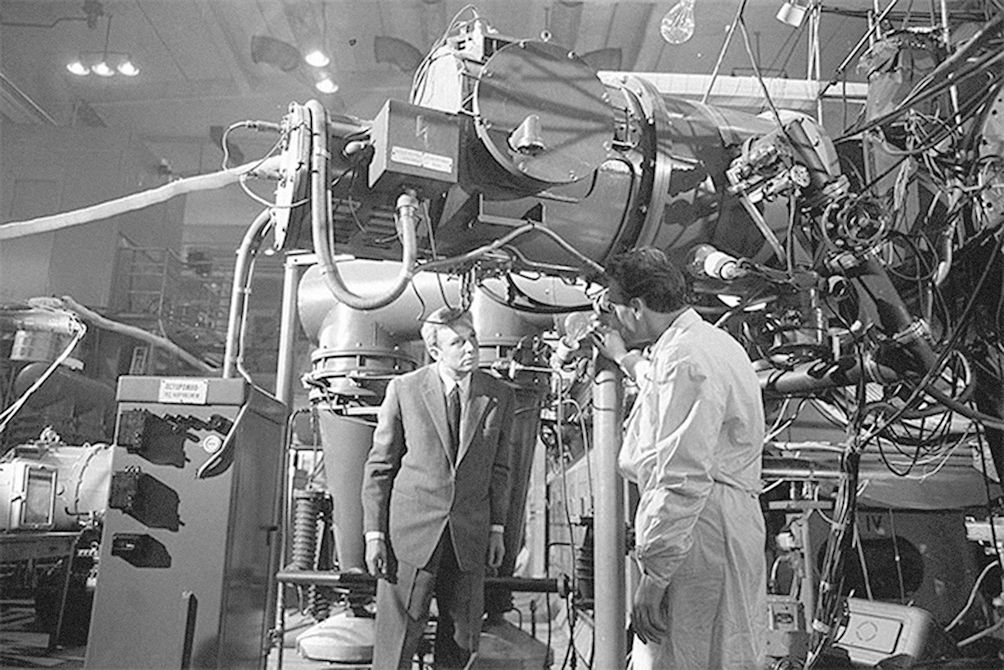

Вместе с молодым оператором Германом Лавровым и художником Георгием Калгановым он искал для своей «разговорной» картины новые пластически выразительные формы. Так, молодой оператор придумал снять проход Гусева на фоне глухой стены одного из мосфильмовских зданий – ставший хрестоматийным кадр, который выразил одиночество героя, его беззащитность перед некой слепой неведомой силой. Декорации НИИ – пультовая, лаборатория, всевозможные технические установки – были созданы на «Мосфильме», да так, что ученые потом гадали, в каком институте это снято. Туннелеобразный коридор с переплетением проводов на стенах вполне соответствовал метафоре, родившейся в воображении режиссера: это – центральная нервная система научного института. В этот коридор выходили из бронированных дверей облученные Гусев и Синцов; в нем Куликов произносил свой вызывающе острый монолог о дураках, «великолепных, крепких, надежных»; в его полумраке два физика вели столь важный в смысловом поле фильма спор о войне, двигающей науку.

Спор этот находил продолжение в деревенском доме отца Гусева (Николай Сергеев), когда старик со строгим иконописным лицом и узловатыми руками, тяжело лежащими на длинном сосновом столе, мрачно спрашивал: «Ты бомбу делал?» А смертельно больной сын отвечал: «Если б мы ее не сделали, не было бы у нас с тобой этого разговора, батя. И половины человечества тоже».

Именно эта сцена вызвала нарекания студийного худсовета при обсуждении рабочего материала картины. Маститые коллеги говорили Ромму: «Миша, мы тебя должны предупредить, это слишком мрачно, а сцена с отцом вообще ни на что не похожа». Один из руководителей отрасли, к которой фильм имел непосредственное отношение, пенял, что в нем подозрительно много лысых персонажей – не намек ли на то, что от облучения лысеют.

Ромма же волновало другое: как сложить отснятый материал в драматургически стройное целое, чтобы его фильм-размышление обрел упругость, внятность. Второе название – «365 дней» – было отринуто, и появилось решение: несколько дней, словно бы наугад вырванных из потока жизни, не только судьбоносных, но и обычных, будничных. Получились «Девять дней одного года».

Общественный резонанс фильма превзошел ожидания. 24 миллиона зрителей – цифра невероятная для сложной, интеллектуальной картины. Награды Международных кинофестивалей и Государственная премия РСФСР (1966). Поток зрительских писем режиссеру – в особенный восторг Ромма приводили те, в которых молодежь выражала желание поговорить о жизни с Гусевым и Куликовым. Точнее всех «эффект обновленного Рома» выразил великий итальянский режиссер Лукино Висконти, сказавший шестидесятилетнему мастеру: «Вы моложе всех молодых».